ソファの耐用年数はどれくらいなの?

椅子の法定耐用年数は何年?

こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

実際、ソファや椅子の耐用年数は、使用環境や素材によって異なります。特に、ソファを資産として計上する際には、減価償却を考慮する必要があります。国税庁が定める耐用年数表を参考にすることで、適切な減価償却を行い、企業の財務状況を正確に把握することが可能です。

今回は、ソファの耐用年数と減価償却の考え方や国税庁の耐用年数表の利用方法について詳しく解説します。ソファや椅子の購入や買い替えを検討している方は、ぜひこの記事を最後までご覧ください。あなたの資産管理に役立つ情報がきっと見つかるはずです。

- ソファの耐用年数は一般的に3~5年、長くても7年程度である。

- ソファを資産として計上する場合、減価償却が必要である。

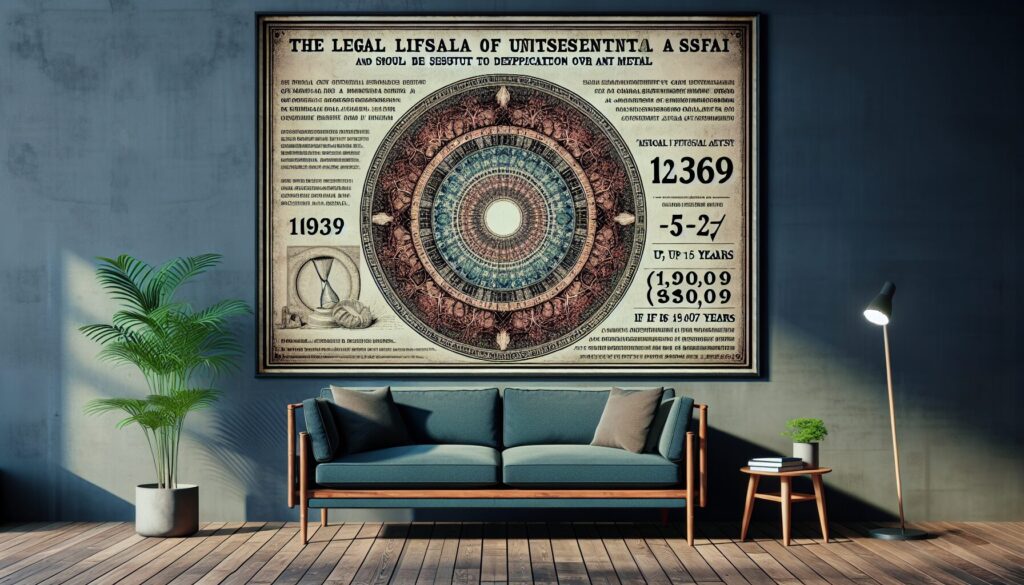

- 国税庁の耐用年数表で法定耐用年数を確認できる。

- ソファの耐用年数は素材や使用環境によって異なる。

ソファーの耐用年数と国税庁の基準

- ソファの耐用年数は?

- ソファ 耐用年数 減価償却の考え方

- ソファ 法定耐用年数の確認方法

- 減価償却資産の耐用年数表の利用

ソファの耐用年数は?

ソファの耐用年数について考える際、まず理解しておくべきは、ソファの寿命が一般的に3~5年であるということです。長く使うことを意識した設計のものでも、7年程度が限界とされています。これは、ソファが日常的に使用される家具であり、使用頻度や環境によって劣化が進むためです。特にオフィスや応接室、飲食店や旅館などで使用されるソファは、頻繁に使用されるため、耐用年数が短くなる傾向があります。

一方で、ソファを資産として計上する場合、減価償却が必要となります。減価償却とは、資産の価値が時間とともに減少することを会計上で表す手法です。ソファの耐用年数を考慮することで、適切な減価償却を行い、企業の財務状況を正確に把握することができます。耐用年数は、資産の取得にも関わる重要な要素であり、事前に確認しておくことが推奨されます。

また、耐用年数とよく混同される「耐久年数」という概念があります。耐久年数は、商品を売り出したメーカーが独自に公表している年数であり、法律で定められた効用喪失日とは異なります。具体的には、ほとんどの椅子の耐用年数は8年とされていますが、金属製の椅子は15年と長くなっているため、注意が必要です。ソファの耐用年数も、素材や使用環境によって異なるため、購入時にはこれらの要素を考慮することが重要です。

このように、ソファの耐用年数は、使用環境や素材、使用頻度によって異なります。企業がソファを購入・買い替えを検討する際には、これらの要素を考慮し、適切な耐用年数を設定することが求められます。これにより、資産計上や減価償却を正確に行い、企業の財務状況を健全に保つことが可能となります。

ソファ 耐用年数 減価償却の考え方

ソファの耐用年数と減価償却の考え方について、具体的に説明します。まず、ソファはオフィスや応接室、飲食店や旅館などで広く使用されており、その寿命は一般的に3~5年、長くても7年程度とされています。このため、定期的な買い替えが必要となり、資産として計上した場合には減価償却が必要です。

取得価格が10万円以上20万円未満のソファについては、法定耐用年数に関わらず、3年で均等に取得価格全額を償却することが可能です。例えば、15万円のソファを購入した場合、取得時には「器具備品」として150,000円を計上し、現金で150,000円を支払います。そして、決算時には減価償却費として50,000円を計上し、器具備品の価値を50,000円減少させます。

このように、一括償却資産として処理することで、通常の減価償却に比べて早い段階で経費処理が可能となり、償却資産税の対象外となります。これにより、企業は資産の早期償却を通じて、税務上のメリットを享受することができます。ただし、ソファの用途や使用状況によっては、耐用年数が異なる場合もあるため、購入時には注意が必要です。

また、ソファの勘定科目についても理解しておくことが重要です。ソファは「器具備品」として資産計上され、減価償却費として経費計上されます。これにより、企業は資産の価値を適切に管理し、財務状況を正確に把握することができます。特に、事務所や店舗、自宅兼事務所など、使用する場所によっても勘定科目が異なる場合があるため、具体的な状況に応じた処理が求められます。

このように、ソファの耐用年数と減価償却の考え方を理解することで、企業は資産管理を効率的に行い、経費の適切な計上を実現することができます。購入や買い替えを検討している企業は、これらの情報を参考にして、最適な資産管理を行うことが重要です。

ソファ 法定耐用年数の確認方法

ソファの法定耐用年数を確認する方法について説明します。まず、ソファの耐用年数は、企業の資産として計上する際に重要な要素となります。一般的に、ソファの寿命は3~5年とされていますが、長く使うことを意識した設計のものでも7年程度とされています。これに対して、法定耐用年数は、税法上の減価償却を行う際に使用される年数であり、法律で定められた効用喪失日を基にしています。

具体的には、ほとんどの椅子の法定耐用年数は8年とされています。ただし、金属製の椅子は15年と長くなっているため、ソファの素材によっても耐用年数が異なることに注意が必要です。これらの情報は、国税庁の「耐用年数表」などで確認することができます。耐用年数を確認する際には、ソファの素材や使用環境、用途などを考慮し、適切な年数を選定することが重要です。

また、ソファを資産計上する際には、勘定科目も重要です。通常、ソファは「什器備品」として計上されますが、使用目的や設置場所によっては異なる勘定科目が適用されることもあります。例えば、オフィスや応接室に設置する場合と、飲食店や旅館に設置する場合では、勘定科目が異なることがあります。これにより、減価償却の方法や期間が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

さらに、ソファの購入や買い替えを検討している企業は、減価償却の方法についても理解しておく必要があります。減価償却には、一括償却資産や少額減価償却資産などの方法があります。これらの方法を適用することで、資産の取得費用を適切に経費として計上することが可能です。特に、少額減価償却資産として計上する場合は、一定の条件を満たす必要があるため、注意が必要です。

このように、ソファの法定耐用年数を確認することは、企業の資産管理において重要なステップです。適切な耐用年数と勘定科目を選定し、減価償却を正しく行うことで、企業の財務状況を正確に把握することができます。購入や買い替えを検討している企業は、これらの情報を参考にし、適切な資産管理を行うことをお勧めします。

減価償却資産の耐用年数表の利用

減価償却資産の耐用年数表は、企業が所有する資産の価値を計算する際に非常に役立ちます。これを利用することで、資産の価値がどのように減少していくかを把握し、適切な会計処理を行うことができます。例えば、椅子や机などの備品、建物、車両など、さまざまな資産に対して法定耐用年数が設定されています。これに基づいて減価償却を行うことで、資産の価値を正確に反映させることが可能です。

耐用年数表を利用する理由として、まず資産の価値を正確に把握することが挙げられます。資産は時間とともに価値が減少するため、その減少を会計上で適切に反映させることが重要です。例えば、建物の耐用年数は長く設定されていることが多く、これに基づいて減価償却を行うことで、長期間にわたって資産の価値を計上することができます。

具体的な例として、軽量鉄骨の建物の場合、耐用年数は通常20年から30年とされています。この耐用年数に基づいて減価償却を行うことで、毎年の減価償却費を計算し、決算書に反映させることができます。また、少額減価償却資産の特例を利用することで、中小企業は取得価格が30万円未満の資産を全額損金に算入することが可能です。これにより、資産の取得初年度に大きな節税効果を得ることができます。

ただし、耐用年数表を利用する際には注意が必要です。例えば、資産の使用状況やメンテナンスの頻度によっては、実際の耐用年数が法定耐用年数と異なる場合があります。このような場合には、実際の使用状況に応じた耐用年数を設定することが求められます。また、減価償却の方法も定額法や定率法など、複数の方法があるため、企業の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

このように、減価償却資産の耐用年数表を利用することで、資産の価値を正確に把握し、適切な会計処理を行うことができます。これにより、企業の財務状況を正確に反映させることができ、経営判断の基礎となる情報を提供することが可能です。

国税庁が定めるソファーの耐用年数

- 椅子の法定耐用年数は?

- 器具備品 耐用年数 国税庁の基準

- 耐用年数表 国税庁 令和5年の内容

- 耐用年数 調べ方とその手順

椅子の法定耐用年数は?

椅子の法定耐用年数について知っておくことは、資産管理や会計処理において重要です。法定耐用年数とは、資産が使用可能とされる期間を法律で定めたもので、減価償却の計算に用いられます。具体的には、ほとんどの椅子の耐用年数は8年とされています。ただし、金属製の椅子は15年と長く設定されているため、材質によって異なることに注意が必要です。

耐用年数は、資産の取得や会計処理に直接影響を与えるため、事前に確認しておくことが推奨されます。例えば、オフィスで使用する椅子を購入する際、耐用年数を考慮することで、長期的なコスト管理が可能になります。耐用年数が長いほど、減価償却費が少なくなるため、資産の価値を長期間にわたって分散させることができます。

一方で、耐用年数とよく混同される「耐久年数」は、メーカーが独自に設定したものであり、法定耐用年数とは異なります。耐久年数は、製品が通常の使用条件下でどれくらいの期間使用できるかを示すもので、法律的な効用喪失日とは関係がありません。このため、購入時には耐用年数と耐久年数の違いを理解しておくことが重要です。

椅子以外の備品や建物についても、それぞれの耐用年数を知っておくことは、資産管理において有益です。例えば、ソファの耐用年数は使用目的によって異なり、接客業用であれば5年、それ以外であれば8年とされています。これにより、使用目的に応じた適切な会計処理が求められます。

椅子を会計処理する際には、消耗品費などの勘定科目で仕訳を行います。耐用年数や購入金額によって、どの勘定科目に当てはまるかが異なるため、正確な仕訳が必要です。これにより、資産の管理が効率的に行えるだけでなく、税務上の適切な処理が可能となります。

器具備品 耐用年数 国税庁の基準

事業で使用するために購入した椅子やソファなどの器具備品は、国税庁の基準に基づいて耐用年数を設定し、会計処理を行います。これにより、適切な減価償却を行うことが可能となります。例えば、椅子や応接セットの法定耐用年数は、主として金属製のものは15年、その他のものは8年とされています。これに対して、ソファの耐用年数は8年または5年とされており、材質や使用状況によって異なることがあります。

このように、器具備品の耐用年数はその材質や使用目的によって異なります。耐用年数が長いほど、減価償却の期間も長くなり、毎年の経費として計上できる金額が少なくなります。逆に、耐用年数が短い場合は、早期に経費として計上できるため、資産の価値を早く減少させることができます。

ただし、耐用年数の設定には注意が必要です。例えば、事業に関連しない個人使用の備品を経費として計上することはできません。特に、自宅兼オフィスとして使用している場合は、事業との関連性を明確にする必要があります。これを怠ると、税務調査で問題となる可能性があります。

また、耐用年数や購入金額によって、どの勘定科目に当てはまるかが異なります。耐用年数が1年以下、もしくは購入金額が10万円以下の什器備品は消耗品費として処理されますが、それ以上のものは固定資産として計上されます。このため、購入時にはしっかりとした記帳が求められます。

このように、器具備品の耐用年数を理解し、適切に会計処理を行うことは、事業の財務管理において非常に重要です。適切な処理を行うことで、税務上のリスクを軽減し、事業の健全な運営を支えることができます。

耐用年数表 国税庁 令和5年の内容

耐用年数は、資産の取得や会計処理において重要な要素です。国税庁が定める耐用年数は、資産の種類や材質によって異なります。例えば、椅子の耐用年数は一般的に8年とされていますが、金属製の椅子は15年と長く設定されています。このように、材質によって耐用年数が異なるため、購入時には注意が必要です。

耐用年数は、減価償却の計算に直接影響を与えます。減価償却とは、資産の価値を使用期間にわたって分配する会計処理のことです。これにより、資産の取得費用を複数年にわたって費用として計上することができます。例えば、8年の耐用年数が設定された椅子を購入した場合、その購入費用を8年間にわたって分割して費用計上します。

また、耐用年数は資産の種類によっても異なります。例えば、楽器やトラック、鉄骨造の建物など、それぞれに異なる耐用年数が設定されています。楽器の耐用年数は一般的に5年から10年、トラックは5年から8年、鉄骨造の建物は34年とされています。これらの耐用年数は、資産の使用状況や材質、設計によっても変わることがあります。

耐用年数を正しく理解し、適切に会計処理を行うことは、企業の財務状況を正確に把握するために重要です。特に、減価償却費の計算は決算書に大きな影響を与えるため、正確な耐用年数の把握が求められます。耐用年数を誤って設定すると、減価償却費が過大または過小に計上され、財務諸表の信頼性が損なわれる可能性があります。

このように、耐用年数は資産の取得や会計処理において重要な役割を果たします。資産を購入する際には、耐用年数を確認し、適切な会計処理を行うことが求められます。特に、国税庁が定める耐用年数を参考にすることで、法令に準拠した正確な会計処理が可能となります。

耐用年数 調べ方とその手順

耐用年数の調べ方は、資産の取得や会計処理において重要な要素です。まず、耐用年数とは、資産が使用可能とされる期間を指し、法律で定められた効用喪失日を基にしています。これに対して、耐久年数はメーカーが独自に設定したもので、法律とは異なるため注意が必要です。具体的な例として、椅子の耐用年数は一般的に8年とされていますが、金属製の椅子は15年と長く設定されています。このように、素材や用途によって耐用年数が異なるため、資産を取得する際には事前に確認することが重要です。

耐用年数を調べる手順としては、まず国税庁や関連する法律の資料を参照することが基本です。これらの資料には、資産の種類ごとに耐用年数が明記されています。例えば、建物や備品、機械など、それぞれの資産に対して具体的な年数が設定されています。また、インターネット上でも耐用年数に関する情報を提供しているサイトが多く存在します。これらの情報を活用することで、より正確な耐用年数を把握することができます。

さらに、耐用年数は減価償却の計算にも影響を与えます。減価償却とは、資産の価値を使用期間にわたって分割して費用として計上する会計処理のことです。耐用年数が長いほど、年間の減価償却費は少なくなりますが、資産の価値が長期間にわたって計上されることになります。例えば、ソファの耐用年数は3~5年とされており、長く使うことを意識した設計のものでも7年程度です。このため、ソファを資産計上する際には、耐用年数に基づいて減価償却を行う必要があります。

このように、耐用年数を正確に把握することは、資産の取得や会計処理において非常に重要です。資産の種類や用途に応じて異なる耐用年数を確認し、適切な会計処理を行うことで、企業の財務状況を正確に反映させることができます。耐用年数の情報を得るためには、国税庁の資料や専門サイトを活用し、必要に応じて専門家の意見を求めることも一つの方法です。

(まとめ)ソファーの耐用年数を国税庁基準で確認する方法

記事のポイントをまとめると以下の通りです。

- ソファの一般的な耐用年数は3~5年である

- 長く使うことを意識したソファでも7年程度が限界である

- オフィスや応接室で使用されるソファは耐用年数が短くなる傾向がある

- ソファを資産として計上する場合、減価償却が必要である

- 減価償却は資産の価値が時間とともに減少することを表す手法である

- ソファの耐用年数は素材や使用環境によって異なる

- 取得価格が10万円以上20万円未満のソファは3年で償却可能である

- ソファは器具備品として資産計上される

- 法定耐用年数は税法上の減価償却に使用される年数である

- ほとんどの椅子の法定耐用年数は8年である

- 金属製の椅子の法定耐用年数は15年である

- 耐用年数表は国税庁の資料で確認可能である

- 耐用年数は資産の取得や会計処理に影響を与える

- 減価償却には一括償却資産や少額減価償却資産の方法がある

- 耐用年数を正しく設定することで財務状況を正確に把握できる